【声が出にくい・途切れる】痙攣性発声障害について

東洋はり灸院 統括院長の石丸です。

今回は「痙攣性発声障害は東洋医学で改善」と題してお話ししたいと思います。

病院の治療と東洋医学の違い

痙攣性発声障害の方の多くは、声以外にもさまざまな症状を抱えています。

しかし、病院では診療科ごとに分けて診察されるため、症状を総合的に捉えることができません。

ボツリヌス注射で一時的に症状が軽くなっても、それは対症療法であり根本改善にはつながりません。リスクのあるチタンブリッジの手術に頼らなくても、東洋医学であれば改善は可能です。

五臓の色体表から読み解く改善法

では、実際にはどのように改善していくのでしょうか。

東洋医学には「五臓の色体表」があり、五臓を五行に分類して体の状態を読み解きます。

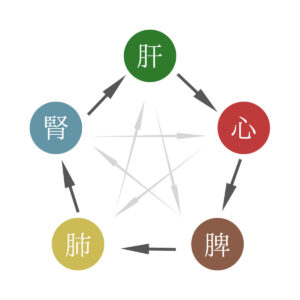

声は「金=肺」に属するため、呼吸器系のツボを使うと有効です。また、同じ「金」に属する大腸・鼻・皮膚に不調を抱える方も少なくありません。

一方で、痙攣性発声障害は筋肉の痙攣による病です。五臓の色体表では「筋」は「木=肝」に属するため、肝の乱れと関わりがあります。そのため、お酒に弱い・強いといった特徴があります。

同様に、「目」の項目から眼精疲労や近視、乱視などの目のトラブル、「爪」の項目から巻き爪、「春」の項目から花粉症やアレルギーなども関連して現れるのです。

また、「怒」の項目からは、PMSによるイライラも考えられます。「声」が属する「木=肝」には「憂」があることから、怒りと憂鬱の感情による気分のアップダウンも起こりやすくなります。さらに、「木=肝」には「血」が属するため、婦人科系のトラブルも多くなります。

このように見ていくと、痙攣性発声障害は「肺」と「肝」の乱れを整えることで根本から改善できることがわかります。ここで言う肺や肝は、西洋医学の臓器とは異なる東洋医学独自の概念ですので、その点は注意してください。

肝の乱れが引き起こす症状

五臓の色体表を使えば、声の症状だけでなく体全体の不調をまとめて改善することができます。

ちなみに、頭痛には「肝」のツボを使います。これは肝の経絡が頭頂部へと至るためで、片頭痛などの改善にも肝のツボが用いられます。

肝の乱れによって起こる症状には次のようなものがあります。

- 頭痛

- 痙攣性発声障害

- 婦人科疾患

- 爪のトラブル

- 肩こり、腰痛

- 目のトラブル

- 花粉症

また、「木=肝」には「酸」も属していることから、肝が乱れると酸っぱい物を欲する傾向があるため、グレープフルーツなどの柑橘類を好む方は要注意です。

東洋医学をまず試すべき理由

当店のYouTubeチャンネルでは、難病を含むさまざまな症状を改善されたお客様の体験談を公開しています。病院で治らなかった症状も、東洋医学であれば改善が期待できるのです。

大切なのは「まず東洋医学を試すこと」です。薬やボイストレーニングで改善しなかったからといって、すぐに手術に踏み切る必要はありません。どうしても改善できなかった場合にのみ手術を考えるべきだと私は考えています。

痙攣性発声障でお悩みの方は、ぜひ東洋医学を選択肢の一つとして考えてみてください。ただし、一般的な鍼灸院ではなく、必ず東洋医学専門の鍼灸院を選ぶことをオススメします。